Von der Region, für die Region

Wir suchen Sie!

BUIR BLIESHEIMER – IHR VERLÄSSLICHER PARTNER

Als moderne Agrargenossenschaft verbinden wir Tradition und Innovation. Unsere Expertise im Agrarhandel sichert Ihnen Qualität und Wachstum. Mit modernen Lösungen für eine erfolgreiche Landwirtschaft begleiten wir Sie von der Saat über die Ernte bis hin zur Vermarktung. Zusätzlich bieten wir Ihnen umfassende Energie-Angebote für Ihren Betrieb und Ihre private Energieversorgung.

BUIR BLIESHEIMER – IHR VERLÄSSLICHER PARTNER

Als moderne Agrargenossenschaft verbinden wir Tradition und Innovation. Unsere Expertise im Agrarhandel sichert Ihnen Qualität und Wachstum. Mit modernen Lösungen für eine erfolgreiche Landwirtschaft begleiten wir Sie von der Saat über die Ernte bis hin zur Vermarktung. Zusätzlich bieten wir Ihnen umfassende Energie-Angebote für Ihren Betrieb und Ihre private Energieversorgung.

AKTUELLES

Sollte einer der Mercosur-Staaten das Abkommen ratifizieren, könnte auf EU-Seite die Brüsseler Kommission die vorläufige Anwendung beschließen. Die nationalen Parlamente müssen hier nicht zustimmen. In den Mercosur-Ländern muss das Abkommen laut den Angaben der brasilianischen Staatsregierung von allen vier Gründungsmitgliedern des Mercosur – konkret Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay – genehmigt werden.

Da Silva betonte anlässlich der Eröffnung des parlamentarischen Verfahrens in Brasília die strategische Bedeutung des Abkommens für sein Land. Die EU sei Brasiliens zweitgrößter Handelspartner. Zudem solle das Abkommen die Diversifizierung der brasilianischen Handelspartnerschaften stärken und die Modernisierung der brasilianischen Industrie fördern.

Gespräche über den Waldschutz Das EU-Mercosur-Abkommen ist derzeit auch Thema einer Delegationsreise des Ernährungsausschusses im Bundestag nach Brasilien. Außerdem geht es in Gesprächen mit brasilianischen Politik- und Wirtschaftsvertretern um die Entwicklung der Landwirtschaft und der Entwaldungsproblematik in Südamerika.

Wie brasilianische Medien berichteten, betonte unter anderem der Senator Eduardo Gomes die brasilianischen Anstrengungen im Umweltschutz. Beispielsweise seien Waldbesitzer dazu verpflichtet, einen Teil ihres Landes als Waldreservat zu erhalten. Darauf verwies auch der große brasilianische Bauernverband CNA. Brasilien verfüge über eines der strengsten Umweltgesetze der Welt, und die Landwirte hielten sich an diese Vorgaben. Zugleich unterstrichen die Verbandsvertreter die Wichtigkeit des Austauschs zwischen den Staaten. Er ermögliche eine „Entmystifizierung von Problemen im Zusammenhang mit der brasilianischen Landwirtschaft“. AgE

Eigenen Angaben zufolge wird das Ministerium im Zuge der Neuaufstellung des Düngerechts weiter mit allen relevanten Akteuren im Austausch bleiben. Selbstverständlich sei dabei „die Mitwirkung aus den Bundesländern und dem Ressortkreis unverzichtbar“. Im laufenden Prozess werde man sich aber nicht zu einzelnen Forderungen äußern, so der Ministeriumssprecher.

Ausnahmen für nachweislich wasserschonend wirtschaftende Betriebe Klare Erwartungen an die Länder hat der Deutsche Bauernverband (DBV). In Anbetracht der Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung seien vor allem die Landesregierungen am Zuge, ihre Landesdüngeverordnungen mit der Ausweisung der Roten Gebiete aufzuheben, erklärte der DBV-Fachbereichsleiter Umwelt- und Naturschutzpolitik, Steffen Pingen, am Mittwoch (4.2.) in Berlin. Für ihn besteht angesichts des Urteils klein Zweifel, „dass die Rechtsgrundlage für die Gebietsausweisung in Verbindung mit weitreichenden Auflagen in der Düngeverordnung nicht den Anforderungen genügt, die die Verfassung an Einschränkungen des Grundrechts auf Eigentum und der Berufsfreiheit stellt.“

Pingen sieht das Bundeslandwirtschaftsministerium gefordert, mit der unerlässlichen Änderung der Düngeverordnung nicht nur das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts umzusetzen, „sondern gleichzeitig auch im Sinne der Verursachergerechtigkeit Ausnahmen für nachweislich wasserschonend wirtschaftende Betriebe von den strengen Auflagen der Düngeverordnung vorzusehen.“

Nitratbelastete Gebiete rechtlich schutzlos

Unterdessen warnte der Göttinger Agrarrechtler Prof. José Martínez vor den möglichen Folgen einer zögerlichen Düngepolitik „Ich sehe ein hohes Risiko, dass die Europäische Kommission erneut ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleitet“, sagte Martinez AGRA Europe. Nach seiner Einschätzung ist die Wahrscheinlichkeit eines neuen Vertragsverletzungsverfahrens „nicht nur hoch, sondern realistisch“. Er begründet seine Befürchtung mit „klaren rechtlichen Grundlagen und der bereits bestehenden Rechtsprechung“. Dem Wissenschaftler zufolge erfüllt Deutschland derzeit nicht die Vorgaben der EU-Nitratrichtlinie. Man nehme ein Rechtsvakuum hin und lasse damit nitratbelastete Gebiete rechtlich schutzlos.

„Die bloße Aufforderung zur freiwilligen Beachtung von Schutzmaßnahmen durch Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer reicht nicht aus“, so Martinez. Dies sei nicht entschuldbar, da ausreichend Möglichkeiten bestünden, dieses Schutzvakuum durch übergangsweise, rechtlich abgesicherte Regelungen zu schließen. Erfolgen könne dies beispielsweise durch die Einführung von Übergangsbestimmungen, die sowohl den Schutz der Gewässer als auch die Belastbarkeit der Landwirtschaft berücksichtigen, argumentiert Martinez und nimmt damit Bezug zu den SPD-Vorschlägen.

Der Hochschullehrer erinnerte daran, dass Deutschland bereits zwei Mal wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser und unzureichender Gegenmaßnahmen vor dem Europäischen Gerichtshof verurteilt worden sei. Die letzte Entscheidung habe insbesondere die fehlende Umsetzung von Maßnahmen in den sogenannten Roten Gebieten betroffen. Dies sei ein Bereich, in dem die Kommission bereits mehrfach darauf hingewiesen habe, dass eine verbindliche, rechtlich verankerte Regelung unerlässlich sei.

Gleichheit der Rechtsanwendung gewährleisten

Für wenig wahrscheinlich hält Martinez, dass Deutschland ohne zeitliche Perspektive die Nitratrichtlinie weiterhin verletze und die Brüsseler Administration schaue zu. Nach seiner Einschätzung untergraben die fortgesetzte Intransparenz, die fehlende Umsetzung von Schutzmaßnahmen und die Abhängigkeit von freiwilligen Vereinbarungen nicht nur die Glaubwürdigkeit der europäischen Umweltrechtsordnung, sondern auch die Gleichheit der Anwendung des Rechts in der EU. Die Kommission habe daher einen hohen Anreiz, erneut zu intervenieren, und zwar insbesondere um die Rechtsprechung zu konsolidieren und die Gleichheit der Rechtsanwendung zu gewährleisten.

Weitere Gründe für ein neues Vertragsverletzungsverfahren sieht der renommierte Agrarrechtsexperte unter anderem darin, dass es nach wie vor keine Berichterstattung über Fortschritte bei der Umsetzung der Düngeverordnung gebe und die Maßnahmen zwischen Bundes- und Landesebene bislang nur unzureichend koordiniert würden. Die Kommission könnte laut Martinez argumentieren, dass Deutschland nicht nur die Umsetzung von Urteilen verzögere, sondern auch die Kontrolle über die eigene Verwaltung verliere. Das wiederum verstoße gegen die Grundsätze der Verwaltungsverantwortung und der Rechtsstaatlichkeit. AgE

Kurz vor Weihnachten hatte das chinesische Handelsministerium (MOFCOM) noch mitgeteilt, dass die vorläufige Einfuhrabgabe ab dem 23. Dezember je nach Unternehmen zwischen 21,9 und 42,7% des Warenwertes beträgt. Diese werden seitdem in Form einer Kaution erhoben. Offiziell werden die Einfuhrabgaben auf verschiedene Käse-, Milch- und Sahneprodukte erhoben. Kommissionskreise verbuchen die Abmilderung als Erfolg intensiver Gespräche mit dem Pekinger Handelsministerium zwischen Weihnachten und Neujahr.

Was passiert mit österreichischer Sahne? Vor allem der Sahneabsatz in Österreich könnte trotzdem leiden. Dem Vernehmen nach werden jährlich rund 100.000 Tonnen EU-Sahne nach China geliefert, davon allein 70.000 Tonnen aus der Alpenrepublik. Da der bisherige Zollsatz bereits bei 8% liegt und sich bis zu 11,7% auf annähernd 20% addieren, stellt sich aktuell so manche österreichische Molkerei die Frage, ob künftig andere Sahneproduzenten mit niedrigeren Zollsätzen in China zum Zug kommen.

Offizielle und öffentlich einsehbare Zahlen aus dem MOFCOM liegen aktuell zwar noch nicht vor. Da die Zölle ab dem 21. Februar erhoben werden sollen, was mitten ins chinesische Neujahrsfest (17.2. bis 3.3.) fällt, ist laut Kommissionskreisen mit einer früheren Bekanntgabe zu rechnen.

Das von Peking angestrengte Verfahren richtet sich offiziell gegen von der EU an den Milchsektor gezahlte Beihilfen aus Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Es handelt sich also um ein Antisubventionsverfahren. Diese werden in der Regel von der EU-Kommission sehr ernst genommen, da sie Brüsseler Beihilfepolitiken infrage stellen. Anders sieht es häufig beispielsweise bei Antidumpingverfahren aus. Die zielen meistens auf einzelne Unternehmen, denen vorgeworfen wird, ihre Exportpreise künstlich zu verbilligen. AgE

Zwar seien noch nicht sämtliche Details geklärt, räumte von der Leyen ein. Gleichzeitig zeigte sie sich optimistisch, dass man bei der „Mutter aller Deals“ kurz vor einem Durchbruch stehe. Die durch das Abkommen geschaffene Handelszone würde nahezu 2 Milliarden Menschen umfassen. Als kompliziert galt bis zuletzt in den Verhandlungen insbesondere der für Indien sensible Landwirtschaftssektor. Um das Abkommen rasch über die Bühne zu bringen, soll der strittige Agrarteil nun offenbar vorerst ausgeklammert werden.

Ohne Landwirtschaft fällt Abschluss leichter

„Für Indien ist die Ernährungssicherheit ein essenzielles gesamtpolitisches Ziel, das durch aufwendige und teure Subventionen unterstützt wird“, kommentierte die Agrarökonomin Dr. Bettina Rudloff von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) gegenüber AGRA Europe. „Die Landwirtschaft gibt immer Anlass zu Sorge und zu Widerstand.“ Sie zunächst bei der Handelsliberalisierung auszulassen, könnte den Abschluss daher in der Tat erleichtern.

Auch der Verband Der Agrarhandel (DAH) sieht in dem Vorgehen „ein ambivalentes, aber strategisch kluges Arrangement. „Es ist geopolitisch nachvollziehbar und ein wichtiger erster Schritt, der Europas Position stärkt“, teilte der Verband auf Anfrage mit. Dieses pragmatische „Parking“ ermöglich einen Deal, der sonst gescheitert wäre.

Denn ein voll liberalisierter Agrarhandel mit Indien wäre nach Einschätzung des DAH hochgradig konfliktträchtig gewesen. Massive Preis- und Standardgefälle, unterschiedliche Förderregime sowie extrem heterogene Produktionsstrukturen hätten auf beiden Seiten enorme Anpassungslasten und Herausforderungen in den Lieferketten erzeugt.

Dennoch: Die Landwirtschaft beiseitezulassen dürfe kein Endzustand bleiben, sondern müsse Auftakt für weitere Verhandlungen sein, fordert der Verband.

Indien ist Wachstumsmarkt mit großem Potenzial

Denn zwar sieht der DAH in dem Abkommen auch ohne eine explizite Nennung der Landwirtschaft Vorteile für den EU-Agrarsektor, etwa durch Erleichterungen bei Logistik, Dienstleistungen, Zertifizierungen sowie bei Nachhaltigkeits-, Zoll- und Ursprungsregeln.

Langfristig würde dem EU-Agrarsektor jedoch der Zugang zu einem Wachstumsmarkt verwehrt werden, der durch enormen Bevölkerungszuwachs, Urbanisierung und eine expandierende Mittelschicht geprägt ist. Exportchancen sieht der DAH vor allem bei hochwertigen Verarbeitungsprodukten, Spezialfutter und Nischenangeboten.

EU könnte bei Reis Zugeständnisse machen

Ähnlich beurteilt auch Agrarökonomin Rudloff von der SWP die Lage. Der Handel mit Indien befinde sich insgesamt noch auf niedrigem Niveau, insbesondere im Agrarbereich. So machte der Subkontinent in den Jahren 2023 und 2024 am gesamten EU-Außenhandel lediglich einen Anteil von rund 2% auf der Export- und 3% auf der Importseite aus. Im Agrarhandel fielen die Anteile mit 0,6% bei den Exporten und 2,3% bei den Importen sogar noch geringer aus.

Entsprechend rangiert Indien als Exportziel für EU-Agrarprodukte nur auf Platz 31, bei den Importen auf Rang 11. Der Spielraum für eine Ausweitung des Handels ist damit erheblich.

„Relevant könnten für die EU hochwertige Qualitätsprodukte wie Wein, Spirituosen, Käse oder Süßwaren sein“, so die Einschätzung Rudloffs. Auch aus indischer Perspektive erscheine ein Abbau von Beschränkungen für solche Importe vertretbar, da Luxusprodukte das zentrale Ziel der Ernährungssicherheit weniger gefährdeten als Rohprodukte.

Förderlich für den Export dieser Waren wäre laut Rudloff zudem ein Schutz geografischer Herkunftsangaben in Indien. Entsprechende Regelungen wurden zuletzt 2024 verhandelt, inzwischen gilt jedoch als wahrscheinlich, dass sie nicht Teil des Abkommens werden.

Als aktuellen Konfliktpunkt nennt sie vor diesem Hintergrund die Entscheidung der EU, die Zölle auf Reis gegenüber allen Handelspartnern zum Schutz der eigenen Produktion anzuheben. „Hier bestünde Verhandlungsspielraum für ein Angebot an Indien, wenn der Agrarsektor doch für einzelne Produkte einbezogen werden soll“, sagte die Agrarökonomin. AgE

News über WhatsApp

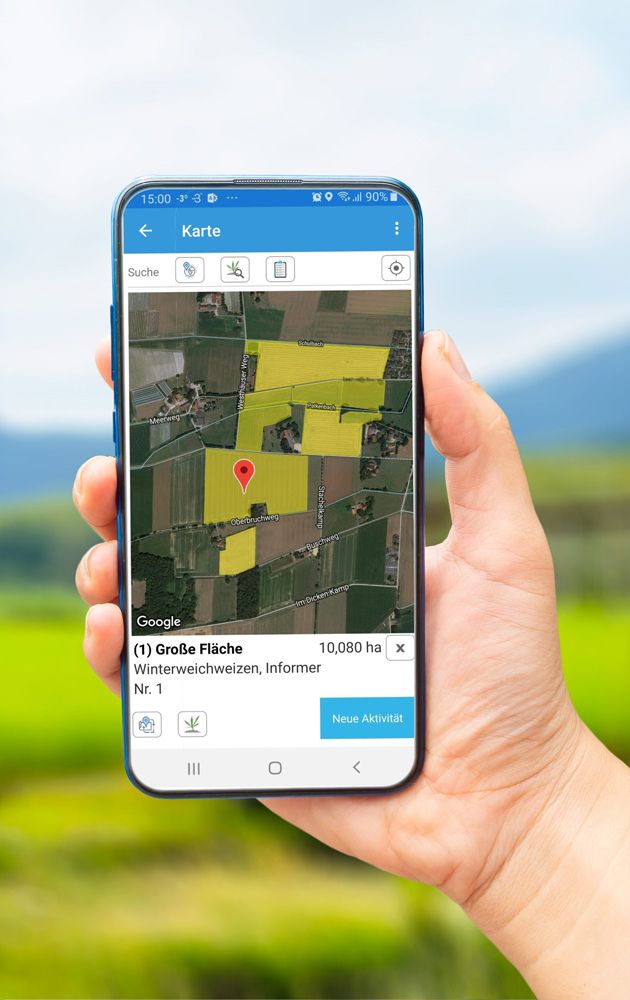

Erhalten Sie jetzt alle Neuigkeiten (Angebote, Buir-Bliesheimer News und aktuelle landwirtschaftliche Infos) direkt auf Ihr Smartphone.

Einfach den folgenden Button anklicken und unseren WhatsApp-Service nutzen

Wir sind BB

Oliver Kerber

Eschweiler

Hubert Feucht

Heinz-Josef Klein

Dürscheven

Hendrik Langenbrink

Dürscheven

Yannick Strotkötter

Nörvenich

Lea Voets

Derkum

Isabel Klapczynski

Oliver Kerber

Eschweiler

Hubert Feucht

Heinz-Josef Klein

Dürscheven

Hendrik Langenbrink

Dürscheven

Yannick Strotkötter

Nörvenich

Lea Voets

Derkum